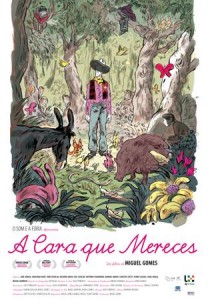

Miguel Gomes: A cara que mereces

MIGUEL GOMES

A CARA QUE MERECES

(Por. 2004, col., 108 min., commedia, fantastico)

“Até aos trinta anos tens a cara que Deus te deu depois tens a cara que mereces.”

Nel primo lungometraggio del portoghese Miguel Gomes s’intravede, seppur ancora in fase embrionale, il suo interesse verso una tematica cinematografica basilare quanto essenziale: la narrazione.

In A cara que mereces, come in altre occasioni, il racconto non è solo “originale”, ma è anche chiave di volta (o motore) per una riflessione cinematografica. In altri termini essa non è solo il mezzo per trasmettere un messaggio, ma anche il fine della ricerca gomesiana. Andiamo al sodo.

La pellicola, come in Tabu, si divide in più parti. La prima, molto più breve della seconda, segue le vicende di Francisco nel giorno del suo trentesimo compleanno. Come dice il proverbio portoghese, fino ai trent’anni possiedi il volto che Dio ti dà, poi il volto che meriti. Francisco, maestro di musica in una scuola, non riesce a portare sulle spalle il peso degli anni (il volto che meriti). Vorrebbe rimanere eternamente un infante (il volto dato da Dio). Canta, giochicchia, fa i capricci, piagnucola risultando ridicolo agli occhi delle persone che lo circondano. Il protagonista “recita” la parte del bambino nella vita di tutti i giorni e si traveste (nuova finzione) da cowboy per lo spettacolo scolastico. Non è mai se stesso (o è se stesso quando recita) e si crea un personaggio infantile da indossare come una maschera per sopperire alla quotidianità. Gomes, in un’intervista, riallaccia le vicende di Francisco alle sue: “In A Cara que Mereces ho voluto affrontare la crisi di mezza età di un uomo immaturo con il quale m’identificavo; era un esorcismo […]”.

Già in questa prima parte, s’intravede l’arte dell’autore portoghese nel mescolare con maestria gli innumerevoli generi cinematografici: il melò, la commedia musical e il dramma si fondono insieme per creare qualcosa di talmente particolare, da risultare unico. Gomes può attribuirsi senza ombra di dubbio la celebre definizione psicologica appartenente alla Gestalt: “Il tutto è più della somma delle parti”. Il suo cinema non è un’accozzaglia di generi, messi insieme per sbalordire lo spettatore. Esso è una fusione alchemica di tipologie, in grado di dare qualcosa in più.

Seconda parte: Morbillo

Questo qualcosa in più emerge chiaramente nella seconda parte. L’obiettivo cinematografico di Miguel Gomes è, infatti, quello di mostrare mondi leggermente discostanti dal nostro. Nella già menzionata intervista, sostiene: “Ho cercato di rapportarmi al reale nel modo tipico del mio cinema, inventando cioè un mondo parallelo che non obbedisce alle stesse leggi e funziona con un’altra logica”.

Il personaggio decide di “morire” in una casa nel bosco preso dai deliri del morbillo. Se in Tabu la morte del presente non è

altro che un ricordo, in A cara que mereces è un sogno. Francisco si addormenta e da lì inizia la storia dei sette nani, ossia sette sfumature dell’infanzia presentati in maniera infantile (animazione alla Wes Anderson o alla Jean-Pierre Jeunet). Novello Biancaneve (guarda caso si tratta del medesimo soggetto della rappresentazione scolastica), Francisco è accudito senza essere mai mostrato da questi infanti mai cresciuti. Qui inizia la sfumatura del nostro mondo in un altro, possibile solo nel ricordo (Tabu) o nel sogno (A cara que mereces). Si tratta di una fiaba, di un racconto, infinitamente vicino alla nostra quotidianità da sembrare possibile. Tale leggero spostamento, questa leggera deviazione dal “normale”, porta lo spettatore dapprima allo spaesamento poi alla meraviglia. Cosa c’è di più meraviglioso dell’incanto di una fiaba? Nulla.

La vicinanza-lontananza del mondo nuovo (sogno) a quello vecchio (realtà) emerge anche dalle parole del regista: “È un film sulla morte dell’infanzia, non in forma metaforica bensì letterale: reinvento un mondo infantile che al suo interno ha tutte le stigmate dell’età adulta. Se ci pensi, la fine dell’infanzia può essere una cosa crudele: per questo ho creato sette figure, sette fantasmi, che posseggono un codice, come in un gioco di bambini. Fantasmi proiettati da qualcuno che sta realizzando un film, cioè io. In questo senso, la voce narrante è sia individuale sia collettiva: corrisponde ai personaggi e alla mia proiezione in essi”.

La morte dell’infanzia non è metaforica ma letterale. Come si sosteneva poc’anzi Gomes reinventa un mondo mescolando le due parti, infantile e adulto, per crearne una nuova. Adulti immersi nell’infanzia (Francisco e i sette nani), per esorcizzare e, quindi, per crescere, per diventare adulti (forse).

L’intervista prosegue e si passa a una trasposizione superiore: “Il film è diviso in due parti: Teatro e Morbillo. In Teatro c’è un protagonista che dovrà scomparire per far emergere un altro mondo. Il Morbillo, invece, è il cinema”.

Se la prima parte è la realtà, la seconda è il cinema. Dal reale si passa alla finzione, intesa come arte. Una finzione allo stesso tempo talmente vicina al reale da farci immedesimare e talmente lontana da farci riflettere. La narrazione è, tramite l’estetica e l’ironia, il fine del cinema gomesiano. Un cinema, inteso come riflessione, come scopo artistico. Le pellicole dell’autore portoghese sono uno studio sul cinema.

Mattia Giannone