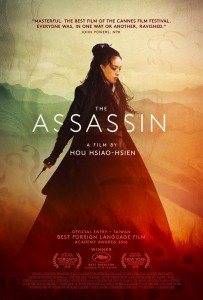

Hou Hsiao-Hsien: The Assassin

HOU HSIAO-HSIEN

The Assassin

(Taiwan/Cina/HK 2015, 104 min., col., wuxia/drammatico)

“Non tratto le note meglio di altri pianisti. Ma le pause tra le note … è lì che sta l’arte!”

(Artur Schnabel)

The Assassin appartiene a quella categoria di film che hanno la capacità di rimanere impressi nella mente dello spettatore dopo la visione, e di arricchirsi (e arricchire) col tempo. Per via di quella che spesso può essere scambiata per indeterminatezza, stordiscono ad una primo impatto mentre guadagnano valore alle visioni successive. Questi film non intendono comunicare allo spettatore un senso unico e straordinario, come quei film che abbagliano in sala senza però riuscire, poi, a sedimentarsi nella memoria, quanto piuttosto di generare senso ad ogni visione successiva.

L’indeterminatezza è un aspetto che non si può certo negare alla pellicola di Hou che pare, sotto alcuni aspetti, veramente inafferrabile. Veniamo infatti gettati senza troppi preparativi in un campo letterario che ci è completamente alieno: le leggende chuangi, ovvero “racconti meravigliosi”, caratterizzati da intrecci complessi ed elementi magici. Il racconto che fa da ossatura al film tratta di una donna invisibile, Nie Yinniang, aristocratica allevata fin da bambina da una misteriosa monaca per diventare un’assassina letale e fatta quindi ritornare nel suo paese natale a concludere il suo apprendistato. Il problema è che se ci limitassimo alla fonte originale, non saremmo comunque in grado di comprendere la pellicola.

Ciò che importa, è che Hou si sia appropriato di uno dei racconti che probabilmente divorava da ragazzo e che, come egli stesso ha dichiarato, avrebbe realizzato un’opera ispirata alla pittura classica cinese dopo essere rimasto folgorato dalla bellezza di paesaggi di foreste di betulle e laghi argentati.

Ma ancora, se ci soffermassimo al solo (straordinario) aspetto visivo, The Assassin si ridurrebbe alla classica etichetta di esercizio di stile, se non fosse che il regista taiwanese costruisce un’opera sottilmente politica: nella sua “libera trasposizione”, la protagonista Yinniang è al centro di una rete di intrighi familiari e politici che ricordano l’esilio distaccato e la fragile indipendenza di Taiwan rispetto alla superpotenza cinese. L’esilio, personale e politico, e il fragile equilibrio di potere che separa la pace dal conflitto vengono a costituire il nucleo concettuale del film. La monaca è anche una zia, l’obiettivo (il governatore Tian) è un cugino e promesso sposo, reggente di una provincia semi-indipendente dell’Impero che intende allo stesso tempo conservare la propria indipendenza e mantenere la pace con l’Impero confinante. Due intenti che sarebbero inconciliabili e che invece, per Hou, non lo sono. Ma le vie attraversate le quali si raggiunge questo risultato sono incerte e per lo spettatore difficili da comprendere, specie se lo spettatore è abituato a un cinema di azione tradizionale con eroi e antagonisti definiti e azioni non fraintendibili.

Le linee che uniscono i vari personaggi e gli obiettivi che essi perseguono riescono a emergere solo dopo una seconda visione, considerando che la pellicola non fa praticamente nulla per metterli in chiaro da subito. Perchè? E’ a partire da questa domanda che entrano in gioco le singolari scelte rappresentative di Hou. L’impressione, a una prima visione, è che Hou abbia una tale familiarità con il soggetto e i personaggi da dimenticare le necessità di comunicare al pubblico i punti basilari della sua opera. Di più: Hou pare essere così completamente rapito dall’immaginario del proprio racconto da scordarsi tutto il resto. Ciò che infine resta non è più così un wuxia da etichetta, ascrivibile attraverso una particolare storia di eroi guerrieri, o attraverso i tipici combattimenti spettacolari imposti dal genere, ma qualcosa di completamente avulso dai canoni del genere, fortissimo di una grande libertà cinematografica nascosta sotto all’apparente rigore formalista della messa in scena.

L’adesione tra componente estetica e tematica trova esempio intorno al ruolo di un’eroina che, paradossalmente, non si vede quasi mai. Come molti hanno giustamente notato, The Assassin supera (o meglio, ignora) la dicotomia azione/contemplazione del genere per giungere a una modalità di rappresentazione oltre: azione e stasi fanno parte di un flusso unico in cui l’azione non è necessariamente più significativa della stasi e viceversa; in un film incentrato sulla protagonista, fare un bagno ha lo stesso peso di lottare con la spada. Tale presupposto concettuale si traduce esteticamente in una dicotomia strutturata sul vedo/non vedo. La presenza della protagonista, infatti, è percepibile anche quando non è in campo. Agisce anche se non fa niente.

Si veda la fantastica sequenza in cui osserviamo i due coniugi da dietro un velo: Yinniang non è inizialmente inquadrata ma la sappiamo essere lì, a osservare, e noi con lei vincolati alla sua prospettiva. Hou sceglie di ridurre l’esposizione a favore dell’intuizione, predilige i fuori campo, tiene lo spettatore all’oscuro dell’azione, adotta ellissi per saltare da un punto all’altro della storia infischiandosene di rappresentare i processi. Rapito da tale splendore visivo, lo spettatore è in realtà privato del lusso di osservatore privilegiato, cui è comodamente abituato: viene lasciato svantaggiato rispetto alla pellicola, può solo osservare le cose “da fuori” mentre sono “in svolgimento”. I combattimenti non durano che pochi secondi, e sono rappresentati spesso da lunghe distanze; quando invece sono rappresentati da vicino, l’azione è così fulminea da uscire fuori campo. E’ questione di sguardi: lo spettatore è abituato a una prospettiva privilegiata dell’azione, mentre invece viene vincolato a prospettive relative*.

Oltre al fuori campo e alla prospettiva, per rendere il sopracitato oltre di rappresentazione (che intende affidare lo stesso peso – per usare un’analogia – alle note e alle pause tra le note), Hou rinuncia a troppi effetti speciali, riduce la componente magica (con l’eccezione dell’unica scena soprannaturale del serpente di fumo che assale la concubina) a favore di quella realistica e storica, capovolge il tipico montaggio serrato con movimenti di macchina lenti che sembrano inserirsi nello spazio di azione senza essere veramente interessati all’azione stessa. Gli ambienti sono quasi sempre illuminati con luce non artificiale, il che conferisce alla pellicola una fotografia fresca e naturale. La musica è centellinata: l’accento è posto su rumori ambientali, allo stridire di insetti e suoni simili.

Meritatissimo premio della regia a Cannes, The Assassin è un film che chiede di essere guardato e riguardato, un film che potrebbe dire qualcosa di diverso e rivelare qualcosa di nuovo di sè potenzialmente ad ogni visione. Con il valore aggiunto che ogni nuova interpretazione della pellicola non passa attraverso letture inedite della trama, di simboli o di azioni tralasciate dentro al film, ma attraverso quelle soluzioni squisitamente cinematografiche di prospettiva, fotografia e montaggio che compongono il film.

*Uno dei primi combattimenti è ripreso da lontano, con Yinniang che lotta contro delle guardie. Alla prima visione non capiamo il perchè di tale scelta. Ci irrita, perchè il regista vuole privarci del piacere del combattimento? Ad una seconda visione capiamo però che quella prospettiva non è frutto di una scelta casuale, ma è il punto di vista della regina consorte di Tian (che osserva il combattimento a distanza e riconosce Yinniang), che nelle sequenze successive ricoprirà un ruolo centrale nella vicenda (il complotto contro una concubina incinta del marito).

Stefano