Peter Strickland: Berberian Sound Studio (2012); The Duke of Burgundy (2014)

PETER STRICKLAND

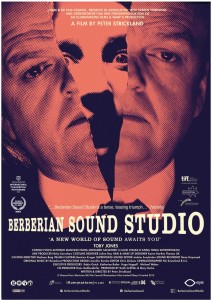

Berberian Sound Studio (UK 2012, 92 min., col., drammatico)

The Duke of Burgundy (UK 2014, 101 min., col, drammatico)

Peter Strickland, classe 1973, potrebbe rientrare nella tradizione dei registi britannici più eccentrici e anticonformisti, insieme a Ken Russell o Peter Greenaway. Come questi, già al suo terzo lungometraggio (The Duke of Burgundy), dimostra una nota stilistica non comune, e una certa tendenza a infondere nei propri film una dose massiccia di idee artistiche, accompagnate da un acume marcato. Cosa più importante l’artista, dopo questi tre film rimane, nel bene e nel male, ancora un enigma. Strickland (un pò come Jim Jarmush) ha passato parte della propria giovinezza a suonare in un gruppo di musica elettronica, e tra le sue poche (e oscure) pubblicazioni, rientrano anche dei field recordings, registrazioni di rumori e suoni in natura. Questa esperienza si rivela fondamentale per capire i suoi film, incentrati soprattutto sulle componenti strettamente audiovisive, sul rapporto cioè che si instaura tra suono e immagine. Un’altra sua ossessione, poi, è la volontà di esplorare il cinema di genere (anni ’70) rivoltandolo come un guanto, per esaminarne gli aspetti costitutivi. Il suo è un cinema anti-climax, quasi “piatto”, sicuramente senza compromessi, eppure riccamente formale, che preferisce descrivere dei “meccanismi” piuttosto che raccontare “storie”.

L’enigma-Strickland comincia nel 2009 con Katalin Varga, girato in pochi giorni e finanziato a bassissimo budget grazie all’eredità di uno zio, con ambientazione e interpreti rumeni. Il film esplorava già un genere: il cinema di vendetta. Gran parte del film, a detta del regista, sembra essere derivato da pure impressioni scaturite durante un viaggio compiuto dal regista nei Carpazi. Ma Strickland ci sorprende con Berberian Sound Studio, presentato nel 2012, dopo aver generato dibattiti sulle più grandi testate internazionali. Film bello? Film brutto? Questi giudizi valgono fino a un certo punto: tutti concordano infatti che Berberian Sound Studio è, prima di tutto, un film molto, molto interessante. Qui Strickland mette le mani nel genere horror italiano anni ’70 (Argento, Fulci) senza mai mostrarlo, ma sezionandolo, invece, dall’interno. I produttori di horror a basso budget si rivolgono al Berberian Sound Studio, con sede in Italia e costi alla portata di tutti, per ultimare la post-produzione del suono delle pellicole, e la storia vede per protagonista proprio un tecnico del suono ingenuo e introverso, che lascia l’Inghilterra per raggiungere lo studio e lavorare per una pellicola, attività che lo porterà ad un lenta discesa nella paranoia.

Il film è un thriller psicologico piuttosto complicato e non esattamente perfetto, ma ricchissimo di metafore e leggibile su diversi livelli. Innanzitutto Strickland muove un passo in avanti nella cura estetica della pellicola, adottando una impronta stilistica già distinguibile: uno strano umorismo assurdo misto ad una rarefazione dell’azione; E’, per tutta la sua lunghezza, girato in interni e fotografato con luci elettriche (al contrario di Katalin Varga). C’è di fondo un nucleo concettuale (per cui si cerca di capire cosa si cela sotto la superficie dell’horror, come si innesca la violenza, e la complicità che il realizzatore, e lo spettatore, ha in questa violenza), ma il percorso degenerativo del protagonista sembra essere solo un pretesto per ricostruire la post-produzione di quei film, di quel cinema, del quale il regista sembra voler svelare ogni aspetto tecnico; Berberian vuol mostrare il trucco, non la magia: gli schemi, il suono, la registrazione, il missaggio; in un’orgia di nastri magnetici, valvole, bobine, microfoni e così via.

L’aspetto più impressionante è che non ci è dato modo di vedere il film di cui si sta effettuando il missaggio (a parte i titoli di testa), ma solo ciò che viene fatto dall’altra parte dello schermo. Sappiamo ad esempio che qualcuno viene accoltellato, ma ciò che possiamo vedere è solo il protagonista che prende a pugnalate un cavolo con un coltello da cucina: il film è nella nostra testa (e, come si vedrà poi, nella testa del protagonista). Ancora, ciò che si dovrebbe vedere nel film è solamente alluso: sappiamo che ci sono viscere nel film, ma noi vediamo vegetali in decomposizione. Tutta la pellicola gioca su questi contrasti. La registazione di suoni ambientali riveste un’altissima importanza, nel modo in cui questi suoni, una volta registrati, una volta resi artificiali, possano trasformarsi in vere e proprie allucinazioni sonore. Come ad esempio i dialoghi inglese/italiano, che diventano prepotentemente, e senza alcun nesso logico, completamente italiani. Berberian Sound Studio più che un film, sembra una lunga allucinazione.

L’impronta stilistica di Berberian Sound Studio si ripropone come un marchio a fuoco nell’ultimo The Duke of Burgundy già dai titoli di testa, che ricordano – non a caso – ancora il film di genere anni ’70 da cinema dei bassifondi. Di nuovo, il suono: questa volta l’uso alienante di registrazioni degli stridii delle farfalle. La spinta stilistica (di grottesco e rarefazione – ai limiti dell’astrazione) si porta a livelli quasi ossessivi, e il film finisce per sembrare una specie di lungo loop incentrato sulle dinamiche sadomasochiste: In una grande casa di un indefinito paese europeo popolato da sole donne, si svela la relazione tra una studiosa di insetti e la sua assistente/donna delle pulizie – in un susseguirsi di giochi sessuali di ruolo che si ripetono all’infinito; un melodramma sensuale e psichedelico. Infarcito di fermi immagine saturi di colore, un uso smodato di zoom, e straripante di sequenze oniriche, Strickland realizza un’opera affascinante che però sembra cadere da un momento all’altro nell’artificio stilistico fine a sè stesso. Rimangono molti interrogativi, e il film sembra vagare a vuoto; ma alcune sequenze (quella del collasso emotivo della protagonista – un’allucinazione d’insetti) ci fanno ben sperare che il meglio di questo autore debba ancora venire.

Stefano